El Futuro de la Medicalización: Tendencias Emergentes

La medicalización futura ha sido un proceso en constante evolución, donde condiciones que antes se consideraban normales pasan a ser tratadas como problemas médicos. En el siglo XXI, las nuevas tendencias en salud apuntan a un futuro transformador en la manera en que entendemos la salud y la enfermedad. Desde la integración de tecnologías médicas avanzadas hasta nuevas perspectivas sociales, el impacto de estos cambios es innegable.

¿Qué es la medicalización y por qué es relevante en el futuro?

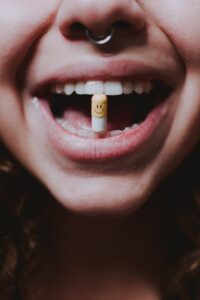

La medicalización se refiere al proceso por el cual situaciones o comportamientos naturales son redefinidos como condiciones médicas que requieren intervención. Por ejemplo, la ansiedad cotidiana, antes considerada parte de la vida diaria, es ahora una condición tratable con medicamentos y terapia.

En el futuro de la medicalización, con el avance de la tecnología y el cambio de las percepciones sociales, se espera que más aspectos de la vida cotidiana sean medicalizados. Esto podría generar beneficios, como una mejor calidad de vida, pero también trae consigo controversias éticas y sociales.

![]()

![]()

Tendencias Emergentes en la Medicalización

La inteligencia artificial y la personalización de tratamientos

El uso de inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico y tratamiento está revolucionando el campo de la salud. Con herramientas de IA, se podrá identificar patrones complejos en datos médicos, lo que permite diagnósticos más tempranos y tratamientos altamente personalizados. Esta tendencia podría medicalizar condiciones específicas que antes no se consideraban.

Por ejemplo, trastornos del sueño mínimos o ligeros niveles de estrés crónico podrían detectarse y tratarse con precisión. Esta personalización de tratamientos es clave en el futuro de la tecnología médica.

Medicalización del envejecimiento

El envejecimiento y la salud de la población global lleva a una mayor demanda de soluciones médicas que retrasen los efectos de la vejez. Innovaciones como la terapia génica, suplementos y tratamientos anti-envejecimiento se están popularizando. La medicalización del envejecimiento, que tradicionalmente se aceptaba como un proceso natural, podría redefinir cómo envejecemos.

Esto genera interrogantes éticas: ¿Hasta qué punto debemos intervenir en procesos naturales? La tecnología y biotecnología avanzada está abriendo caminos que impactarán significativamente en esta área.

Nuevas fronteras en la salud mental

La atención a la salud mental está en auge, con un aumento en el diagnóstico de condiciones como ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad. El futuro podría ver la creación de nuevas categorías de diagnóstico y el desarrollo de medicamentos más sofisticados.

Sin embargo, también existe la preocupación de que la medicalización de problemas cotidianos trivialice las enfermedades mentales graves. A medida que los tratamientos avanzan, se debe garantizar un equilibrio ético y un impacto positivo.

El impacto de la biotecnología y la edición genética

Tecnologías como CRISPR-Cas9 y otras soluciones biotecnológicas avanzadas están redefiniendo la forma en que abordamos enfermedades hereditarias y genéticas. Aunque esto ofrece esperanza para millones de personas, también podría medicalizar condiciones que aún no presentan síntomas.

La posibilidad de modificar genes podría llevar a intervenciones preventivas que abran un debate ético profundo. La biotecnología en la salud promete revolucionar la medicina en los próximos años.

Impacto de la Medicalización en la Sociedad

El futuro de la medicalización tiene implicaciones profundas:

- Mejor calidad de vida: La detección temprana y la personalización de tratamientos podrían mejorar significativamente la salud global.

- Preocupaciones éticas: ¿Es correcto medicalizar todos los aspectos de la vida humana?

- Desigualdad de acceso: No todas las personas podrán beneficiarse de los avances en medicalización, lo que podría agravar las inequidades en salud.

- Dependencia excesiva de tratamientos: Existe el riesgo de medicalizar en exceso problemas cotidianos, disminuyendo la autonomía de las personas.

Conclusión: Un Futuro en Evolución

La medicalización futura seguirá expandiéndose a medida que la ciencia y la tecnología avancen. Aunque sus beneficios son innegables, es fundamental cuestionar hasta qué punto debemos intervenir en la naturaleza humana y garantizar que estos avances estén disponibles para todos.

El futuro de la medicalización depende de un equilibrio entre la innovación médica, la ética y las necesidades sociales.